El libro me atraviesa, sacude mis límites y me transforma. Es una revolución silenciosa contra la comodidad de no sentir. Los libros no son espejos, son ventanas: no te reflejan, te atraviesan. Cada página rompe con quién eras, un eco que persiste tras el tiempo

Perderme en las hojas de papel que narran una historia es fascinante; por más que intento salir de ellas sin ser acariciada, es inútil. En este caso, salí reflexiva: no hay tema que me apasioné más que la locura. La novela Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza, con su estilo fragmentado, me hace recordar cómo la locura puede ser un mecanismo adaptativo frente al trauma y sus texturas emocionales.

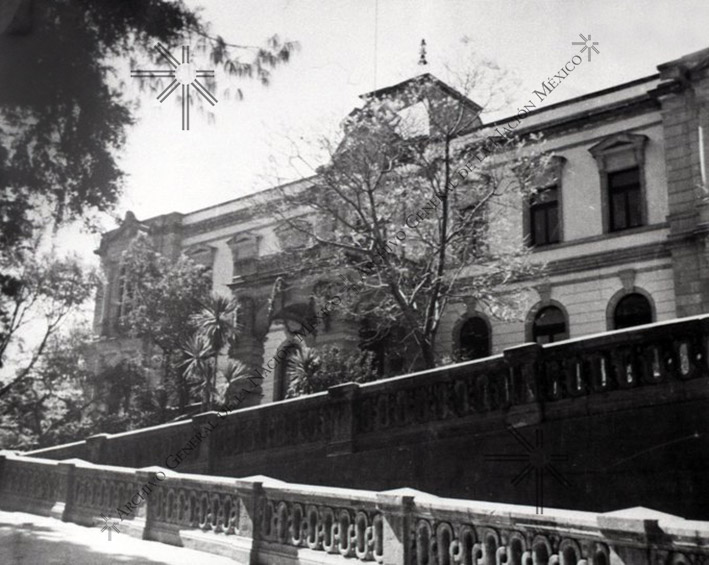

La autora utiliza como escenario La Castañeda, un manicomio del siglo XX, cuyas paredes hablan de un microcosmos de la sociedad mexicana. Lo hace a través de una experiencia sensorial encarnada en Matilda, un personaje que representa a todas las mujeres marginadas de esa época. Las teorías eugenésicas, ideas pseudocientíficas de la época, impactaron directamente los destinos individuales, especialmente de mujeres vulnerables. Estas teorías buscaban “mejorar” la raza humana mediante la selección de rasgos considerados deseables y la exclusión o control de los “indeseables”. Estaban en boga entre ciertos círculos intelectuales y médicos, particularmente durante el Porfiriato y sus secuelas.

En la novela, la manipulación se manifiesta en cómo un pariente de Matilda, en lugar de protegerla o brindarle un entorno seguro, la somete a un control que mezcla experimentación y explotación. Aunque los detalles no se presentan como un relato cronológico, se sugiere que él ve en Matilda una especie de “sujeto” para sus teorías: una niña de origen humilde e indígena que podía ser moldeada, “civilizada” o utilizada para probar ideas sobre herencia, comportamiento o incluso belleza física, conceptos que los eugenistas asociaban con la “calidad” de una población. En lugar de tratarla como persona, la reduce a un objeto de estudio o a un medio para un fin, marcando el inicio de su deshumanización.

Esta experiencia la empuja hacia un camino de desamparo que eventualmente la lleva a la prostitución, ya que, una vez que su tío pierde interés o la considera “inútil” para sus propósitos, Matilda queda sin redes de apoyo en una ciudad hostil. La influencia eugenésica no es solo un abuso personal, sino que refleja una mentalidad más amplia de la época: la obsesión por clasificar, jerarquizar y “mejorar” a los individuos según criterios arbitrarios, lo que a menudo justificaba la marginación de las clases bajas, las mujeres y las comunidades indígenas. Esto detona una crítica implícita a las ideologías que legitimaban la opresión bajo el disfraz de la ciencia, un eco de prácticas reales que se llevaron a cabo en México y otras partes del mundo, donde las teorías de superioridad racial y social se traducían en abusos concretos contra los más vulnerables. Así, este episodio se convierte en un eslabón crucial que conecta la tragedia personal de Matilda con una denuncia histórica y social más amplia.

La novela aborda la locura no como un estado absoluto o una condición médica definida de manera simplista, sino como una construcción compleja que entrelaza factores sociales, históricos, psicológicos y de poder. A través de Matilda Burgos y su internamiento en La Castañeda, la locura se presenta como un espejo de las tensiones de la sociedad mexicana de principios del siglo XX, así como un vehículo para explorar la subjetividad humana y la resistencia frente a la opresión. En este contexto, la locura no es necesariamente una enfermedad mental en el sentido clínico moderno, sino una categoría impuesta por las instituciones y la sociedad para clasificar y controlar a quienes no encajan en las normas. Matilda termina en el manicomio no porque esté “loca” en un sentido objetivo, sino porque su vida —marcada por la prostitución, la pobreza y una actitud desafiante— la convierte en una figura “desviada” que el orden social busca confinar.

Apoyada en su investigación histórica sobre La Castañeda, Rivera Garza refleja cómo los manicomios de la época funcionaban como depósitos de los marginados: mujeres rebeldes, pobres, alcohólicos o simplemente aquellos que incomodaban a las estructuras familiares o políticas. Así, la locura se convierte en una herramienta de exclusión más que en un diagnóstico. La novela no resuelve si Matilda está realmente “loca” o no, y esa ambigüedad es intencional. A través de los ojos de Joaquín Buitrago, quien revisa su expediente y reconstruye su vida, vemos fragmentos de su comportamiento: su mutismo, su orgullo, sus recuerdos fragmentados de Papantla y su pasado. Estos rasgos podrían interpretarse como signos de trauma, disociación o melancolía, pero también como una forma de resistencia silenciosa ante un mundo que la ha aplastado. Rivera Garza deja abierta la posibilidad de que lo que se percibe como locura sea en realidad una reacción comprensible a una vida de abusos y despojos, desafiando al lector a cuestionar qué significa estar “loco” y quién tiene el poder de definirlo.

La Castañeda, el manicomio donde Matilda está recluida, es un microcosmos de la sociedad mexicana posrevolucionaria. Rivera Garza lo describe con un tono que mezcla lo documental y lo poético, mostrando cómo las jerarquías, los prejuicios y las desigualdades del exterior se replican dentro de sus muros. La locura de los internos, incluida la de Matilda, refleja las fracturas de un país que intentaba modernizarse mientras arrastraba las herencias del Porfiriato y la Revolución. Joaquín, el fotógrafo adicto a la morfina que la observa, también está atrapado en su propia forma de “locura”, lo que sugiere que esta no es exclusiva de los internados, sino que permea a todos en distintos grados, como un síntoma de una sociedad enferma.

El estilo de Rivera Garza refuerza el tratamiento de la locura. Su narrativa fragmentada, con saltos temporales, cambios de perspectiva y una prosa densa y evocadora, imita la desorientación y la ruptura asociadas con estados mentales alterados. Al leer sobre Matilda, no solo entendemos su locura (o su percepción como tal) desde fuera, sino que la experimentamos a través de la textura del lenguaje: sus silencios, sus imágenes recurrentes de vainilla y su obsesión con ciertos recuerdos. Esto convierte la locura en algo palpable, más allá de una mera categoría clínica.

Finalmente, la locura de Matilda puede leerse como un acto de rebeldía. Al negarse a hablar o a someterse plenamente a las expectativas de quienes la rodean —ya sea en el burdel La Modernidad o en La Castañeda—, Matilda usa su supuesto trastorno como un escudo. Su frase titular, “Nadie me verá llorar”, encapsula esta idea: incluso en su aparente derrota, hay una dignidad y una voluntad de no ceder del todo. Esto encierra una denuncia poderosa: la de aquellos cuyas lágrimas y sufrimientos son ignorados por la historia oficial. Ella representa a las multitudes de mujeres, campesinos, trabajadoras sexuales y enfermos mentales cuyas vidas fueron borradas o relegadas a las notas al pie de página. En un mundo que castiga la diferencia, la locura puede ser una forma de preservar la propia identidad frente a la aniquilación.

La Castañeda, fundada en 1910, simbolizó tanto el progreso científico como el control social en el México de la época. En la novela, la locura no es solo un estado individual, sino un constructo que revela las tensiones entre modernidad y tradición, entre el individuo y el sistema. Matilda, con su “locura” ambigua y su presencia imborrable, encarna esta crítica: su mente fragmentada es un reflejo de un país roto, pero también un testimonio de su humanidad irreducible. Rivera Garza transforma la locura en un espacio de reflexión profunda sobre el poder, la memoria y la supervivencia.

Nacida en una región rural como Papantla entre los campos de Vainilla, Matilda también simboliza a las comunidades indígenas y campesinas explotadas por un sistema que las desarraiga y las empuja a la miseria urbana. Su historia refleja cómo las desigualdades económicas y las herencias coloniales perpetúan ciclos de abuso y deshumanización, una crítica que resuena en el contexto histórico de la novela y más allá. En un sentido más abstracto, la denuncia de Matilda es existencial: su negativa a quebrarse del todo, su orgullo y su silencio desafiante frente a la adversidad son un grito mudo contra un mundo que la ha condenado desde el inicio. No es solo su historia personal lo que está en juego, sino lo que ella representa: la resistencia de los oprimidos ante un sistema diseñado para aplastarlos.

Rivera Garza, al construir este personaje, no solo narra una tragedia individual, sino que pone en evidencia las grietas de una sociedad que sigue resonando en el presente.

Publicada en 1999 por Tusquets Editores México, la novela es una de las obras más reconocidas de Cristina Rivera Garza, una escritora mexicana con formación como historiadora y un estilo que fusiona magistralmente la narrativa ficcional con el rigor documental.

La novela destaca por su estructura fragmentada y su prosa poética, alterna entre la crudeza de los hechos y una sensibilidad casi lírica. Rivera Garza utiliza documentos reales —inspirados en su investigación doctoral sobre La Castañeda— para entrelazar la ficción con la historia, explorando temas como la locura, la marginalidad, el género y el poder en el contexto del México posrevolucionario y porfirista. Matilda emerge como un símbolo de resistencia silenciosa, una mujer que, a pesar de las adversidades, se aferra a su orgullo y dignidad, mientras Joaquín, atrapado en sus propios demonios, busca sentido a través de ella.

Leer es mi rebeldía. El libro me atraviesa, sacude mis límites y me transforma. Es una revolución silenciosa contra la comodidad de no sentir. Los libros no son espejos, son ventanas: no te reflejan, te atraviesan. Cada página rompe con quién eras, un eco que persiste tras el tiempo.

DZ