El ruido de sus aguas me llevaron a encontrarme así con el revuelto caudal del río Mapocho, principal cuerpo de agua que atraviesa la ciudad

Ubicada en el Valle Central, flanqueada por la Cordillera de Los Andes al este, con su imponente altura que muestra la presencia de nieves permanentes y la Cordillera de la Costa al oeste, en ese magnífico escenario yace la ciudad de Santiago en Chile, un núcleo urbano vibrante, con una población de más de 6 millones de habitantes.

No existe mayor deleite que dejarme sorprender por los lugares a donde llego, me dejo envolver por aquello que mi mirada va integrando y hay una inevitable pulsión que siempre va en busca de agua, montañas, aire fresco y el verde de los altos árboles, que palpita en mi pecho. Acaso es lo que queda de un tenue sentido de pertenencia que quedó en mi alma por el lugar donde nací.

El ruido de sus aguas me llevaron a encontrarme así con el revuelto caudal del río Mapocho, principal cuerpo de agua que atraviesa la ciudad. Un recorrido de aproximadamente 110 km que marca su larga trayectoria, desde que nace en el Cerro El Plomo en la cordillera de Los Andes, cargado del vital líquido y desembocando en el río Maipo. A cielo abierto ha sido fundamental para el desarrollo de la ciudad.

Así como el Río Magdalena en la Ciudad de México, éste no se escapa de sufrir contaminación, además de la degradación ambiental debido a la urbanización. Me es inevitable dolerme al encontrar sobre su lecho, los mismos residuos de basura, producto de la intervención humana que tiene el de la Ciudad de México, quien un día me habló para que lo limpiara.

Subir al cerro de San Cristóbal coloca nuestros pies a trescientos quince metros arriba del asfalto, lo que permite una vista espectacular de la capital. Debo decir que así como el río me duele, ver la nata de contaminación que se asienta cerca de las pavimentadas calles, me abruma con la misma sensación que tengo en México, donde me pregunto ¿hasta cuándo?

Cada lugar está lleno de historias, de leyendas cubiertas de un folclore que teje el paso de los siglos buscando una narrativa para sus pobladores. Nunca sé realmente por qué es, pero los personajes de muchos lugares me encuentran, quizá buscando ser matizados, y reencontrados por mi forma peculiar de percibir el mundo.

Para poder darle un contexto a la pelirroja que se apareció en las líneas de una descripción de un temblor, tengo que ir recreando el escenario donde vivió y así comenzar una aventura que me lleva a más de cuatro siglos hacia atrás.

El día que tembló la tierra.

Iluminados por la tenue luz de las velas, descansando después de una ardua jornada, los imagino a todos, unos cuatro mil habitantes sorprendidos a las 22:30 horas por un temblor que duró entre tres y cuatro “Credos”, según relatos de la época. Una medida curiosa, pero que marca la fuerza de las creencias religiosas de aquellos que habían llegado un siglo atrás a conquistar a los mapuches y los picunches. Pueblos agricultores y cazadores-recolectores, establecidos en la cuenca del río Mapocho, donde cultivaban maíz, papa y porotos.

Los gritos de terror y desesperación resonaban en las calles de la capital fundada por Pedro Valdivia cien años antes, mientras enormes bloques de roca del cerro Santa Lucía se desprendían, y rodaban hacia la ciudad. Las grietas se abrían en el suelo, emergiendo aguas malolientes a azufre, convirtiendo la noche en una de las más oscuras y aterradoras en su historia, y así se fue transformando un ambiente de calma, en un escenario de caos y destrucción en pocos minutos.

Quedó el calendario marcado con el 13 de mayo de 1647 en Santiago de Chile, y quedó grabado el nombre en los libros de historia como el “Terremoto Magno.”

El sismo fue devastando edificios emblemáticos, como la Catedral de Santiago, colapsaron otros más, y muchas casas de adobe se desmoronaron, sepultando a sus habitantes. El testimonio del Cabildo de Santiago describe cómo los sobrevivientes se dedicaron a enterrar a sus muertos, y a controlar los actos de rapiña, además de la aflicción generalizada.

La primera noche tras el terremoto fue un verdadero infierno. La oscuridad se mezclaba con el llanto de quienes buscaban a sus seres queridos entre los escombros. Los víveres habían quedado atrapados bajo las ruinas, lo que llevó a una creciente desesperación entre los sobrevivientes. El horror y la necesidad extrema, llevó seguramente a actos de canibalismo, o al menos así corrían los rumores y quizá fue así, ya que para sobrevivir ante la desesperación por la falta de alimentos, puedo imaginar que no tendrían mucha alternativa. Pero, estos relatos son difíciles de verificar, y pueden haber sido exagerados por el pánico colectivo.

Los hogares que quedaron en pie no ofrecían refugio seguro, el miedo y angustia habitaba en cada uno. La muerte, que antes era una compañera habitual en la vida cotidiana debido a las altas tasas de mortalidad infantil y enfermedades, se volvió omnipresente tras el terremoto. Los sobrevivientes eran testigos del horror, cientos de cuerpos desmembrados.

Antes del cruento terremoto había una mujer llamada Catalina de los Ríos y Lisperguer, conocida como La Quintrala. Aristócrata, nacida alrededor de 1604, creciendo en el seno de una familia de ricos terratenientes. Los Ríos y los Lisperguer eran familias de renombre en la sociedad santiaguina de ese siglo.

Pese a los innumerables recursos, ella como tantas otras mujeres de su clase, no recibió una buena educación, y fue semianalfabeta hasta su muerte.

En algún momento ella quedó al cuidado de su padre y de su abuela.

La llamaban La Quintrala quizá como una desviación del diminutivo de su nombre de pila, Catrala o Catralita, pero algunos dicen que, era porque azotaba a sus esclavos con ramas de quintral, una planta de flores rojas como sus largos cabellos. O quizá era un símbolo de cómo asfixiaba a los hombres, como lo hace esta planta parasitaria.

No hay que olvidar que las pelirrojas durante siglos llevaban a cuestas la idea loca de ser peligrosas, adoradoras del diablo, hechiceras producto del halo que dejó una llamada Lilith, que aparece en la mitología mesopotámica desde el III milenio a.C., y en el folclore judío a partir del siglo VI d.C. como la desobediente primera esposa de Adan, desterrada del paraíso por Dios.

La Quintrala de tez blanca, elevada estatura, ojos de un intenso verde, daba muestra del resultado de su genética mezclada entre sangre nativa, española y alemana, convirtiéndola en una beldad de resaltables atributos.

Me da la impresión que cuando una mujer es independiente, de carácter firme y bien parecida, los rumores sobre su mala mezcla según la creencia popular, van tomando tintes de desprestigio.

Así comenzó el rumor, primero a secretos de cómo su madre, y luego una de sus tías, le enseñó hechicería. Se especuló de que asesinó a su propio padre cuando contaba apenas con 18 años, cuando éste llevaba un tiempo enfermo.

Estoy casi segura que fue por enojo o envidia, que la hermana de su padre reportó el crimen a las autoridades. Se le atribuían más de cuarenta muertes, y sólo una fue llevada a tribunal, la muerte de un esclavo negro. Lo que es un hecho es que por alguna razón, nunca fue procesada. ¿habrá sido que escapó de la justicia por su dinero?

Ya había cumplido los 40, era viuda, administraba todos sus bienes, su único hijo había muerto a la edad de diez años, tenía una pésima reputación, y se supone que todos le temían. Poco antes del terremoto del que hablaba hace un rato, se cuenta que en un acto de cólera había botado a la calle, la imagen que ahora se conoce como el Cristo de Mayo porque la miraba raro. Claro, también se dice que antes de desecharlo, lo azotó, como solía hacer con los hombres que la desobedecían.

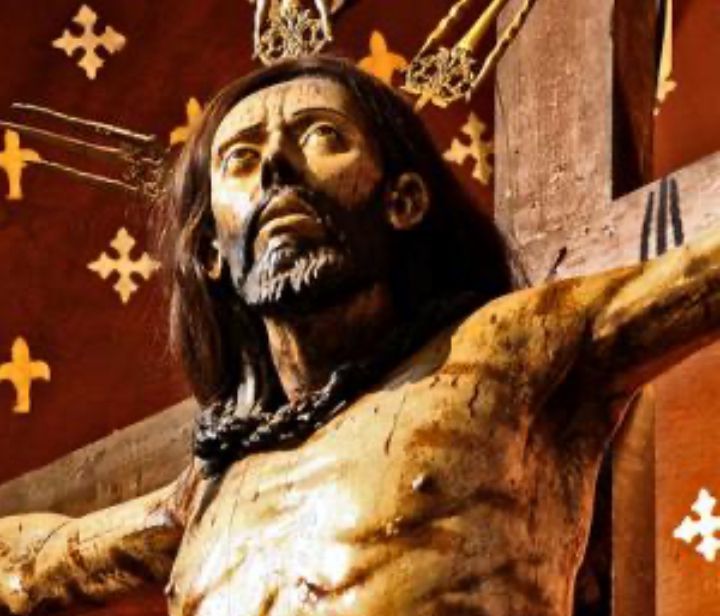

Según la historia oficial, que nunca sabemos realmente de qué matices está hecha, se dice que ese Cristo fue la primera figura religiosa policromada hecha en Chile por un autor conocido, fray Pedro de Figueroa, un agustino llegado a estas tierras desde el Virreinato del Perú.

¿Cómo terminó en manos de nuestra Quintrala? Al parecer fue regalo de los Agustinos que vivían frente a ella, y que cuando fue “vandalizada” fue rescatada y puesta sobre una pared en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, (hoy San Agustín), aproximadamente en 1614.

Dicen los cronistas de la época, que durante el terremoto, el muro donde se apoyaba la imagen, no se cayó y la corona de espinas del Cristo bajó desde su frente hasta su cuello, algo físicamente imposible si se tiene en cuenta la solidez de los materiales en que fue confeccionado.

Los milagros forman parte de las creencias de un pueblo y más si en ese momento la desesperación se hace cargo, ¿quizá el día del temblor habrán pensado que era un castigo divino? Pudiera ser, y el Cristo, ahora con aura de grandeza, acompañaba a los creyentes a rogar por el perdón de sus pecados. El obispo de Santiago, Gaspar de Villarroel, sacó esa misma noche al Cristo en romería entre la iglesia y la Plaza de Armas.

Al morir la Quintrala le dejó toda su fortuna a la iglesia, para que se celebraran mil misas por su alma en son de arrepentimiento, y también por aquellos a quienes había maltratado. Dejó así también una cantidad importante de dinero al Cristo, para que se hicieran procesiones perpetuas el 13 de mayo.

Que ganas de encontrarme con ella, de conocer su carácter indómito, de verla con mis propios ojos, pues esta leyenda me parece tan teñida del folclore que me deja con muchas incógnitas.

Hoy los habitantes de Santiago de Chile seguramente han olvidado a muchos de sus generales, héroes, poetas, músicos, pero ella sigue presente en sus calles, en la Plaza de Armas, en la Catedral, en un cuadro de Luis López Lemus, en el Museo de Bellas Artes, y en su casa ubicada en Huechebura, convertida en un centro de eventos llamado Extramuros.

Están también novelas como la de Magdalena Petit que lleva su nombre, la de Benjamín Vicuña Mackena, la de Mercedes Valdivieso y la de Gustavo Frías. Películas, series un sin fin de relatos que van contribuyendo a no olvidarla.

En las calles de Santiago cerca de la casa de Neruda me llama la atención una bella pelirroja, me sonríe, quizá yo también me sumo a no dejarla perderse en el tiempo, a reencontrarme con ella en otro momento y a mirarla con ojos nuevos.

DZ